Le bois se construit une place de choix

Bois local, auto-construction et bien-être animal font pencher de plus en plus d'agriculteurs vers la construction bois, qui représente plus d'un quart du marché en Auvergne-Rhône-Alpes. Éléments de compréhension.

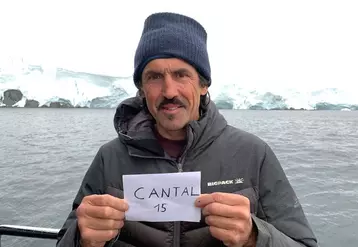

En 2016, comme de nombreux autres agriculteurs, les deux maraîchères du Gaec Tramassac (Loire), Anne Faivre D'Arcier et Françoise Dufour, ont fait le choix du bois pour la construction de leur bâtiment de stockage, préparation et vente directe de légumes. « Nous voulions un lieu agréable pour travailler, fonctionnel et également joli car nous habitons à côté », se souvient Françoise Dufour. « Nous avons fait faire la structure en poteau-poutre de sapin et Douglas local et nous avons fait nous-même l'isolation, le bardage et les aménagements intérieurs ». La fable des Trois petits cochons a fait son temps. Désormais, la construction bois représente 23,7 % des bâtiments agricoles français, et même 28,8 % en Auvergne-Rhône-Alpes (enquête nationale de la construction bois de 2021). « On en trouve dans tous les types d'exploitation », précise Jean-Pierre Mathé, prescripteur bois-construction à la Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. « Beaucoup dans l'élevage et les centres équestres mais également chez des céréaliers, des maraîchers et des viticulteurs ».

Abondance et auto-construction

Le bois a un gros avantage : il laisse la place à une part d'auto-construction. « Il permet aux agriculteurs de faire par eux-mêmes, au moins le bardage, ce qui réduit considérablement les coûts et permet d'adapter à ses usages », explique Jean-Pierre Mathé. « De plus, il laisse la possibilité de modifier par la suite ». Les éléments sont bien souvent préparés et assemblés en amont et cela ne nécessite pas de temps de séchage lors de sa mise en oeuvre, ce qui réduit le temps de construction. Et cette ressource est disponible au plus près, parfois même sur l'exploitation. Avec, là aussi, des économies substantielles et le soutien à une économie locale génératrice de plus de 60 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, première région française en volume de bois sur pied avec une grande variété d'essences : sapin, chêne, hêtre, châtaignier, Douglas, pin sylvestre, épicéa...

Une empreinte environnementale réduite

Faire le choix du bois, ressource naturelle renouvelable, répond aussi à un enjeu environnemental. S'il provient de forêts locales, ou du moins européennes, il s'agit d'une ressource gérée de façon soutenable. En Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, Fibois estime qu'on ne récolte que 50 % de l'accroissement biologique annuel. En réduisant l'empreinte carbone du transport, un approvisionnement local permet également de participer au développement d'une économie locale, bien souvent circulaire et peu consommatrice en énergie. Enfin, alors que la construction représente 30 % des émissions de gaz à effet de serre, l'arbre a quant à lui la capacité de séquestrer du CO2 pour émettre de l'oxygène. On estime qu'un mètre cube de bois de construction correspond à une tonne de CO2 stockée.