Les craintes des industriels après une mise en œuvre complexe

Les industriels de l’agroalimentaire avaient jusqu’au 1er décembre pour finaliser leurs conditions générales de vente et les envoyer aux distributeurs. Avec la sanctuarisation des matières premières agricoles, les industriels craignent que « la guerre des prix » se reporte sur leurs coûts de production.

Clap de fin pour la première étape des négociations commerciales 2022. Au 1er décembre, les industries agroalimentaires devaient avoir envoyé aux distributeurs leurs conditions générales de vente (CGV). Celles-ci, qui définissent le cadre général de l’accord commercial (tarifs généraux, délais de paiements, gestion des litiges…) seront identiques pour tous les distributeurs cette année, conformément au principe de non-discrimination tarifaire, fixé par la loi Égalim 2.

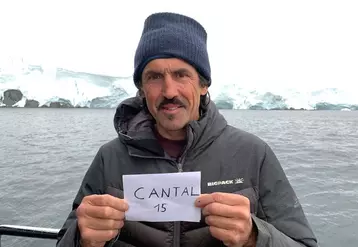

La mise en œuvre de la non-négociabilité des matières premières agricoles, principal objectif de la loi adoptée le 18 octobre, a été complexe. Les industriels ont dû décrypter et s’approprier rapidement les textes afin d’établir des CGV conformes à la nouvelle réglementation. Une manœuvre particulièrement compliquée pour les PME qui ne disposent généralement pas de service juridique propre. « Nous espérons que la DGCCRF(chargée de contrôler la conformité des CGV avec la loi, NDLR) sera tolérante pour cette première année », explique Jérôme Foucault, le président de l’Adepale (association des entreprises des produits alimentaires élaborés). Il affirme « la bonne volonté » des industriels à mettre en œuvre la loi.

Une mise en œuvre complexe

Les premiers décrets d’application d’Égalim 2, parus les 30 et 31 octobre, ont précisé les modalités de trois mesures prévues dans la loi : l’expérimentation d’un tunnel de prix en viande bovine ; la mise en œuvre anticipée de la contractualisation écrite pluriannuelle pour certaines filières et l’exclusion de certaines catégories de produits du champ d’application de la loi. Cependant, les industriels gardent des incertitudes sur l’interprétation du texte. Les entreprises se sont notamment questionnées sur le pourcentage de matière agricole à partir duquel la loi s’applique et sur l’absence d’indicateurs pour certaines d’entre elles. « Cela a été particulièrement complexe pour les industriels qui utilisent de multiples composants dans leurs produits. Pour les viandes, les indicateurs sont bien définis. Pour le poivre, par exemple, il n’y a pas d’indicateur, et ce n’est qu’une infime partie de la composante. Beaucoup d’industriels ont fait le choix de se concentrer sur les matières premières les plus pondérantes », précise Jérôme Foucault.